为庆祝中国共产党成立100周年,建设新时代的家风文化,市民修身系列活动向在沪生活、学习、工作的各类家庭,征集承载一代人精神或一个时代良好家风的“传家宝”,希望穿越历史烟云,带你感受不朽的传承。

投稿来源:静安区妇女联合会 程不时家庭

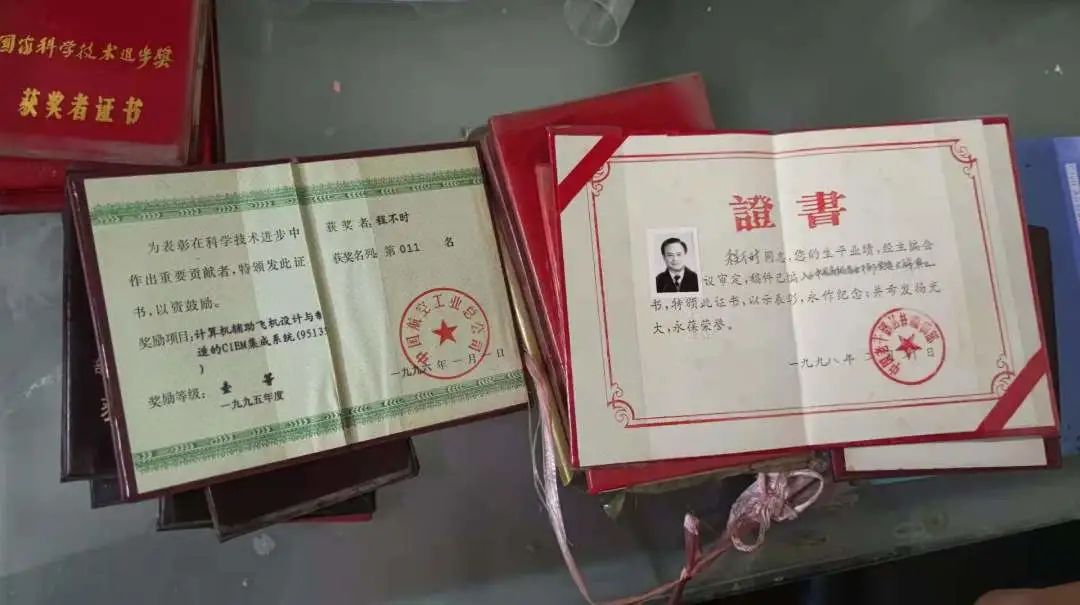

程不时居住在静安区江宁路街道,他是新中国航空事业的见证者,参与了新中国第一批飞机工厂及航空发动机工厂的建厂设计,后担任中国设计的第一架大型喷气式客机“运-10”的总体设计及副总设计师。他家的传家宝是程老所获的一系列中国航空事业的荣誉。

1930年,程不时出生于湖南醴陵,父亲是一位机械工程师,母亲担任过小学教师和校长。少年时代,程不时随父母辗转到过武汉、南京、济南、桂林。他是在父亲工作的变动和抗日战争的“逃难”中度过了小学、中学时代。“在桂林读初三的时候,正是抗战的艰苦岁月。我亲眼看到‘飞虎队’和日本敌机在空中的搏斗。”当时,桂林是支援中国抗战的美国“飞虎队”的基地之一。程不时回忆,只要空袭警报响起,他就得随着学校师生和市民一道,躲进漓江对面七星岩的山洞中。飞机马达的轰鸣声在他听来刺耳无比。他想:“如果我也能设计出这么威风的飞机,把侵略者赶走该多好!”

1958年,总体设计组组长程不时(右三)等在中国第一架自行设计和制造的喷气式飞机歼教-1前

1938年,清华大学成立了中国第一个航空工程系(该系在上世纪50年代迁出参与组建北京航空学院,后改名为北京航空航天大学),拥有沈元、陆士嘉、王德荣等一大批知名教授组成的师资阵容。对航空事业的无限向往让程不时走进了清华大学。1947年,程不时入学,但因为当时中国航空工业落后的状况,毕业生的就业问题被画着一个大大的问号。与程不时同时入学的40多名同学中,有些人先后选择了转系,但程不时仍然遵循着在民族危难时立下的志愿,坚持学习航空工程。

2001年,作为初教-6总体设计师的程不时受邀赴美国参加初教-6飞行大会

1951年4月,航空工业局成立,新中国航空工业由此诞生。三个月后毕业的程不时恰逢其时,成为新中国第一批被分配到航空工业领域工作的大学生。当时,新中国工业基础薄弱、百废待兴,航空工业更是处于肇始阶段,程不时和苏联专家一道,参与了“航空工业六大厂”中沈阳飞机制造厂、沈阳航空发动机制造厂、哈尔滨飞机制造厂、哈尔滨发动机厂与南昌飞机制造厂等五座工厂的建设,从设计建设飞机工厂开始,一步步开启了他梦寐以求的飞机设计事业。

新中国成立之初,依靠苏联专家的帮助,“零”起步的中国航空工业由修理转向仿制。中苏关系恶化后,中国航空工业逐渐走向自行设计。1956年,中国开始依靠自身力量发展飞机设计事业,程不时受命担任“第一飞机设计室”总体设计组组长。1958年,程不时负责总体设计的三款飞机——歼教-1、初教-6、勤工号先后升空。1959年,他参与设计的超音速强击机强-5也翱翔蓝天。

运-10飞机经过长江上空时,试飞机长王金大(右)与程不时在机舱中交流

几十年来,程不时在航空工业领域不断取得突破——建立喷气技术与高速化在中国军用飞机上的运用、计算机辅助设计以及民用飞机适航标准从制定到应用……但在他心目中最重要的,则是后半生为自主研制大飞机而不断呼吁。“我参与中国航空工业66年,小飞机、超音速、大飞机都设计了,最遗憾的是大飞机,中国需要有自己的大飞机。”程不时说。直到2007年,中国大飞机项目终于正式立项。2008年,中国商飞成立后,程不时担任专家咨询组的成员,与大飞机再续前缘。2017年,中国商用大飞机C919成功首飞,在欢呼庆祝的人群中,人们看到87岁的程不时泪湿双眼。

2017年5月5日,程不时在C919首飞现场。他现在最大的愿望,是能早日在航线上坐上中国人自己的大客机

从1970年我国自主研制的“运-10”飞机立项到C919成功首飞,中国人的大飞机之梦穿越了47个春秋,作为“运-10”和C919飞机的设计师,程不时亲历了这一梦想艰辛的历程。如今,程老退休后居住在江宁路街道一个老小区的二房一厅房子中,日常与居民打成一片,在学习“四史”活动中,90岁的高龄老人仍旧神采奕奕地奔走在社区的“讲台”上,宣传和讲述“新中国航空的发展史”。

航空事业的一系列荣誉,见证了程不时为国家航空事业奋斗的一生,激励后辈坚定理想、不懈奋斗。

“寻找传家宝”报名方式

征集对象:在沪生活、学习、工作的各类家庭

作品内容:1.反映家庭成员对中国共产党的百年光辉历程和伟大业绩的深厚情感;2.反映家庭成员(特别是父辈、祖辈)在建党百年历史中的动人瞬间;3.反映家庭成员在党的领导下越来越美好的生活图景;4.反映家庭成员参与建设社会主义现代化国际大都市,见证上海日新月异发展的切身感受。

应征途径:1.视频及简要介绍发送至邮箱wmb2021@163.com;2.若无法直接以视频形式报送,可将文字或照片线索,邮寄至“徐汇区高安路25号活动指导处收”,邮编:200031。